Histoire des écoles de Moon-sur-Elle (1760-1881)

Quelle est la plus ancienne mention connue d’un maître d’école à Moon ?

La plus ancienne mention d’un maître d’école à Moon remonte à 1760, celle de Germain Lagoüelle (1)

Fiche: résumé de l’article

Les petites écoles paroissiales, sous l’Ancien Régime (avant 1789).

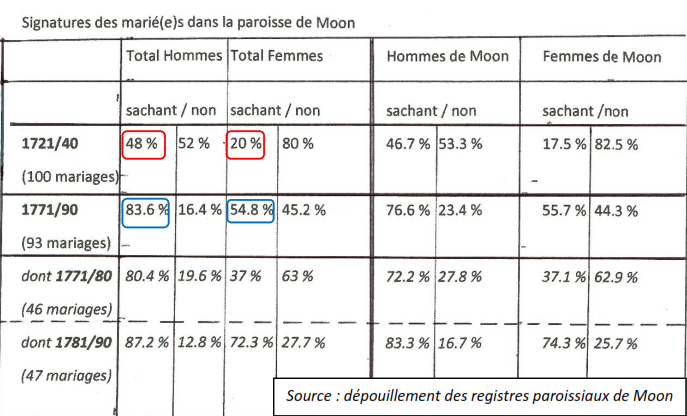

Au XVIIIe siècle, ces petites écoles dispensaient les rudiments de l’apprentissage de la lecture, du catéchisme, de l‘écriture et du calcul. Des progrès de l’instruction au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle furent constatés à Moon. Si à peine 1 jeune homme sur 2 originaire de Moon savait signer entre 1721 et 1740, plus de 3 jeunes hommes de Moon sur 4, savaient signer entre 1771 et 1790, à leur mariage. Quant aux jeunes femmes originaires de Moon, la situation restait plus difficile.

Une instruction primaire instituée dans les communes de plus de 500 habitants en 1833.

A partir de 1817, un instituteur fut régulièrement nommé à Moon-sur-Elle. En octobre 1833, le préfet rappela au conseil municipal de Moon qu’il devait faire face aux obligations de la loi Guizot. La construction d’une maison-école et mairie devenait une nécessité. Le devis retenu fut présenté en novembre 1838 par l’architecte Queillé de Saint-Lô. La réception des travaux fut faite en mai 1843, la salle de classe pouvait contenir 50 élèves. Mr Jean Robin instituteur nommé en 1837, assura la rentrée scolaire de 1843. La condition de l’instituteur restait bien modeste. Au début du XIXe siècle, il était payé par les parents des enfants présents et logé par la commune. A partir de 1824, il toucha de la commune de Moon une indemnité annuelle.

Un enseignement religieux était délivré dans l’école communale. Le règlement des écoles primaires du 12 janvier 1836, stipulait qu’ » au commencement de chaque classe, les élèves se mettent à genoux et le maître fait réciter les prières d’usage. La classe se termine par la prière (article 11).

L’école spéciale des filles créée en 1862

En 1861,La commune inscrivit dans le futur budget, une somme de 365 francs pour le traitement annuel de l’institutrice et porta son choix sur un logement situé près du presbytère appartenant au baron de Moon, Monsieur Gustave de Baupte. Mademoiselle Renard prit ses fonctions à la rentrée de 1862 et y demeura jusque dans les années 1880.

Les lois scolaires de Jules Ferry en 1881-82 : une école primaire obligatoire, gratuite et laïque.

Jusqu’à cette loi, les parents devaient verser la rétribution scolaire mensuelle aux instituteurs. La majorité des enfants de Moon reçurent une instruction, cependant, un illettrisme persistait. Des cours adultes furent donnés à Moon, aux illettrés adultes, pour les seuls garçons, à partir de 1857.

L’école restait toujours contrôlée par l’Eglise. En août 1866, les instituteurs de Moon avaient été autorisés à acheter des livres pour les enfants pauvres, financés par la commune et complétés par une subvention de l’Etat, 25 livres paroissiens et 25 livres catéchisme. Le conseil de Moon arguait du motif suivant « que les élèves admis gratuitement aux écoles n’ont ni paroissiens, ni catéchismes, qu’un bon nombre de ces enfants sont en âge de faire leur première communion … ».

L’école devint un enjeu politique entre la République née en 1870, qui institua les lois Ferry, en 1881-82, et l’Eglise monarchiste.

Article

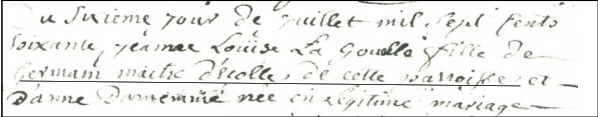

Germain Lagoüelle était né à Cerisy l’Abbaye (aujourd’hui la Forêt) le 26 février 1728. Il s’installa à

Moon en 1754 après avoir épousé à l’âge de 26 ans, le 18 juin, Anne Damemme issue d’une vieille

famille de Moon. Ils eurent 4 enfants, 3 filles Marie Anne en 1755, Jeanne en 1760, Françoise en 1764

et un garçon Jean en 1756 qui décéda à l’âge de 5 ans. Encore journalier en 1755, il exerçait la fonction

de maître d’école en 1760, et l’était encore 20 ans plus tard, en 1780. Il termina sa vie à Moon, au

village la Croix de Moon, où il décéda à l’âge de 69 ans le 18 mars 1797. Sa femme Anne décéda en

1814 à l’âge de 94 ans.

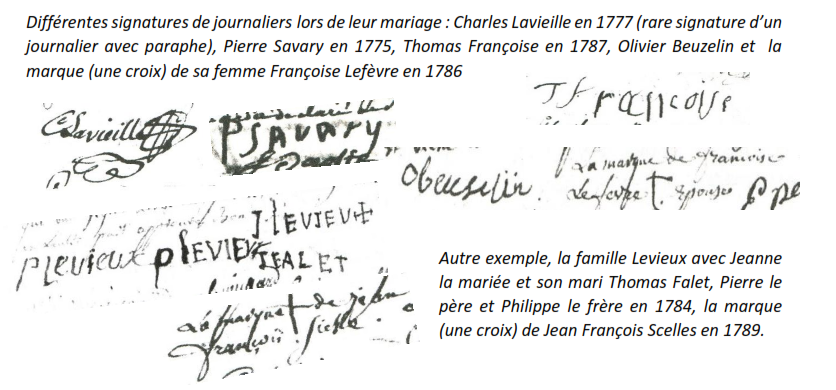

Arrivé à Moon, Germain Lagoüelle était pourtant de condition bien modeste. Il était journalier, et lors

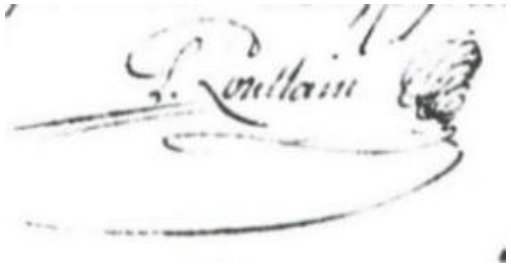

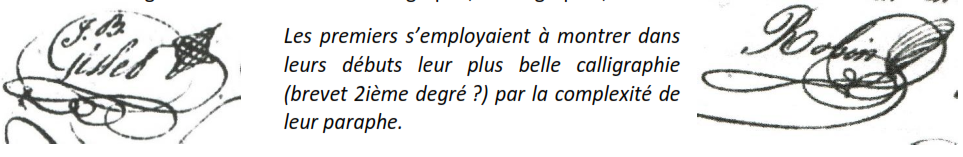

de son mariage en 1754 son père Jean, journalier également, ne savait pas signer. Germain par contre

avait une très belle écriture et signait avec un paraphe (signe pour montrer son ascension sociale) ;

une très belle calligraphie qu’il a transmise à ses filles. D’où venait son degré d’instruction ?

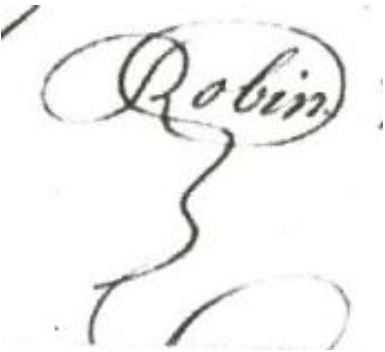

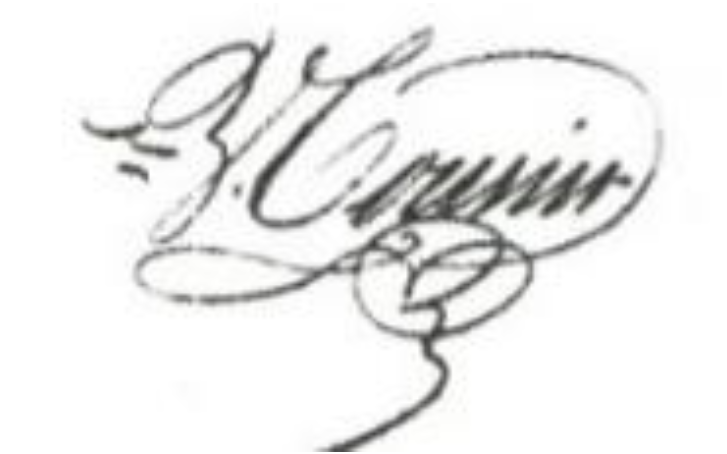

Signature de Germain Lagoüelle avec paraphe (à droite), de sa fille Marie Anne âgée de 16 ans (à gauche), de Léonard Villière curé et de Jean Raoult, le custos(sacristain), en 1771 (1)

Son mariage lui avait permis d’intégrer la société des petits notables du village de Moon. Sa belle famille était liée aux Groult, dont plusieurs branches roturières à Moon avaient pris le titre de sieur au XVIIe comme ceux de la Cointerie, de la Duranderie, des Rivières ou de la Planche. Son beau-père était laboureur (paysan aisé) et les témoins de son mariage, Jean et Michel Vérité, appartenaient à une

famille de laboureurs et de meuniers sur le moulin de la Planche. Jean Vérité fut le parrain de son fils.

Le fils de Michel Vérité, Henri, meunier et laboureur fut même élu officier municipal de la nouvelle

commune de Moon créée après la Révolution de 1789.

Selon les registres paroissiaux, une autre famille compta pour Germain Lagoüelle, celle de François

Cavelande, né à Moon en 1733, qui exerçait le métier de marchand toilier et de tailleur. Germain fut

le parrain d’un fils Cavelande en 1780, et la femme de François Cavelande fut la marraine de la petite-fille de Germain Lagoüelle en 1789. Ce fut François Cavelande qui résidait au même village de la Croix

de Moon, qui vint déclarer en mairie le décès de Germain Lagoüelle en 1797. Lors de la Révolution de

1789, François Cavelande fut aussi un élu de la nouvelle commune de Moon, avec pour fonction celle

de procureur syndic de la commune, chargé de défendre les affaires de la commune. Il décéda en 1804

Quel rôle jouèrent les petites écoles paroissiales, sous l’Ancien Régime (avant 1789) ?

Selon les historiens, la situation du maître était bien souvent décrite comme précaire, voire proche du

dénuement. Les maîtres souvent peu instruits, mais contrôlés par le clergé, devaient être de bonne

moralité. L’apprentissage de la lecture se faisait à partir des livres de prières en latin, comme la Bible.

L’Eglise avait besoin d’enfants de chœur. L’instruction primaire servait d’abord à développer la

catéchèse et la fréquentation des offices religieux.

Au XVIIIe siècle, les rudiments de l’apprentissage de la lecture, du catéchisme, de l‘écriture et du calcul étaient dispensés dans des écoles paroissiales, sous le contrôle de l’église.

Progressivement au XVIIIe siècle, le prêtre ou le vicaire

n’assurèrent plus directement l’instruction, alors un contrat pouvait être signé entre un laïc et la communauté des habitants et le curé, qui prévoyait la durée de fonction, le logement et le financement du maître. Le maître était payé par les familles, soit en argent, soit en nature, ce dernier cas étant

le plus fréquent. Parfois s’y ajoutaient des donations de

bienfaiteurs.

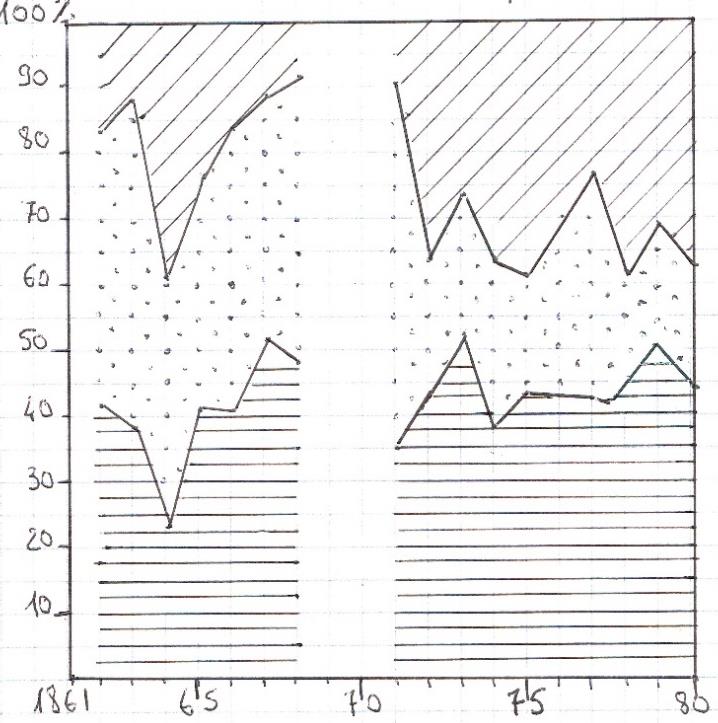

Des progrès de l’instruction au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle à Moon

L’alphabétisation apportée par cette petite école de Moon sous la houlette de Germain Lagoüelle

peut-elle être mesurée ? La capacité pour un(e) marié(e) de signer son acte de mariage a été retenue

par les historiens comme un critère, mais sans avoir la certitude de leur capacité à lire et écrire.

Un net progrès est enregistré. Dans la première moitié du XVIIIe, sur les 100 mariages célébrés à Moon

entre 1721 et 1740, à peine un jeune homme sur 2 originaire de Moon savait signer (48 %). Dans la

seconde moitié du XVIIIe sur les 93 mariages célébrés entre 1771 et 1790 un peu plus de 3 jeunes

hommes de Moon sur 4 savaient signer (76.6 %). (1)

Lorsque nous connaissons l’origine sociale, nous constatons que les analphabètes à la veille de la

Révolution française étaient d’abord des domestiques, des journaliers et des potiers.

Quelle scolarisation des femmes ?

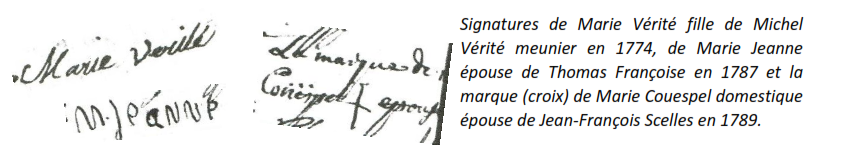

Quant aux jeunes femmes originaires de Moon, la situation fut beaucoup plus difficile. Nous constatons

qu’entre 1721 et 1740, moins d’1 femme sur 6 savait signer (17.5 %) et entre 1771 et 1790 la

proportion atteignait seulement un peu plus de la moitié (55.7 %). Les petites écoles au XVIIIe siècle

s’adressaient d’abord aux garçons.

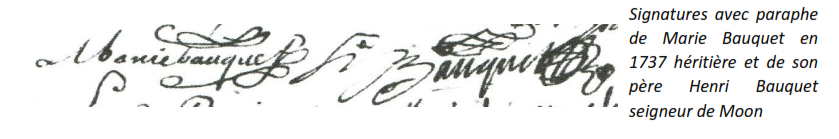

Entre 1721 et 1740, la seule mariée sachant signer avec paraphe était la fille héritière du seigneur de

Moon, Marie Bauquet. Des progrès furent toutefois constatés à la fin du siècle, surtout au cours de la

décennie des années 1780 où les trois quarts des mariées furent capables de signer (1).

Quel local pour la petite école de la paroisse de Moon?

Ce local était situé dans le village de la Croix de Moon. En 1833, le conseil municipal convenait que « le

sort de l’instituteur était peu raisonnable … tant sur le rapport de la solidité, de l’étendue et de la

salubrité du local» mais renouvela le bail avec Mme veuve Louis Castel pour un montant de 60 francs

annuels. Madame Castel était propriétaire de la parcelle du Jardin au Boursier qui abritait donc l’école.

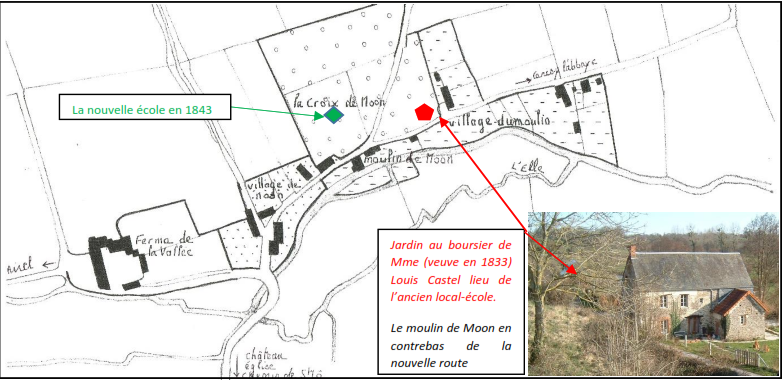

Essai de reconstitution du village de Moon au XVIIIe siècle. Le village implanté au bord de l’eau, l’Elle, au pied du coteau nord, bénéficiait d’un bon ensoleillement. Il fut édifié au carrefour de plusieurs chemins (d’où son nom de village de la Croix de Moon) avec les chemins venant de Saint-Lô par Le Mesnil Rouxelin Villiers-Fossard, celui de Cerisy (la Forêt) allant vers Airel, le Bourguais – Neuilly (la Forêt) – Isigny qui suivait la vallée de l’Elle. La construction de la nouvelle route Saint-Lô Isigny fin XVIIIe-début XIXe siècle (non figurée) enclava le village au fond de la vallée. Les nouvelles constructions se développèrent alors le long de la nouvelle route comme celle de la nouvelle école en 1843 (2).

La loi Guizot de 1833 obligea les communes de plus de 500 habitants à entretenir une école communale, le préfet rappela au conseil municipal de Moon qu’elle devait faire face à ces obligations en octobre 1833. La construction d’une maison-école et mairie devenait une nécessité. Le préfet informa le conseil en février 1834 que le local « obscur, placé dans une position peu salubre, et le mobilier scolaire en mauvais état » devait être remplacé par une construction neuve. L’instituteur Mr Gislet avait informé la Préfecture, à la rentrée de septembre 1834, que la situation du local loué était contestée par plusieurs habitants car jugée trop proche d’une auberge (3).

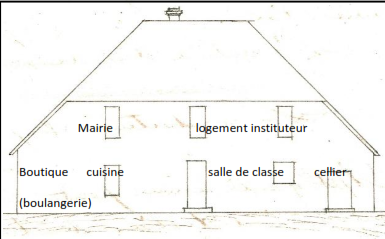

Le conseil déposa en 1834 un premier projet de construction d’une école auprès de la Préfecture pour être éligible à une subvention mais le préfet rejeta ce projet qui incluait un local pour une boutique (4). Le préfet pressa le conseil d’avancer sur le dossier demandant un projet qui se limitait à la seule maison école et mairie. Il réclamait davantage de « zèle » dans l’investissement financier de la commune (les plus hauts imposés refusaient le vote voulant supprimer le premier étage) et dans les démarches pour l’acquisition du terrain (le Préfet estimait que le bord de l’Elle était trop dangereux). Il a fallu 10 ans.

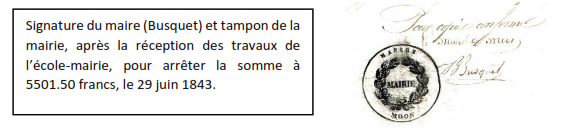

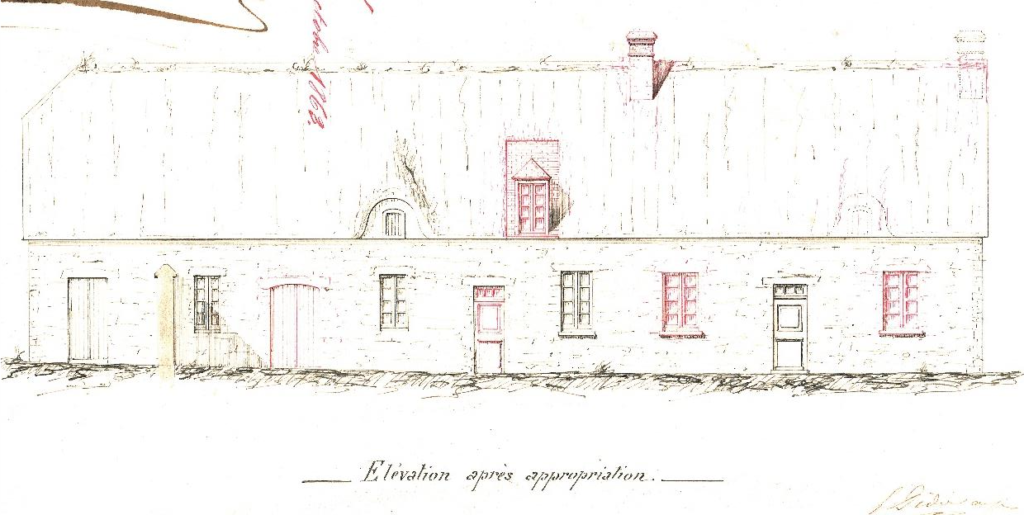

Le devis retenu fut présenté en novembre 1838 (4) par l’architecte Queillé de Saint-Lô (coût total de 5 501

francs en 1843) et le terrain fut choisi en décembre (pièce du Jardin du Bas au bord de la nouvelle

route Saint-Lô – Isigny pour 1 100 francs). L’Etat donna alors son accord en octobre 1840 (800 francs

de subvention) et le marché fut lancé en février 1841. La réception des travaux fut faite en mai 1843.

Avec 10 bancs et 10 tables de 2.70m de long, moitié filles, moitié garçons, la salle de classe pouvait

contenir 50 élèves (5 encriers par table). L’instituteur Jean Robin, nommé en 1837, assura la première rentrée scolaire en septembre 1843.

Quelle école au XIXe siècle ? Les premières lois

Les événements de la Révolution avaient désorganisé les petites écoles communales existantes. Napoléon

décida alors de confier les écoles communales à l’Eglise. Après la mort du maître d’école Germain

Lagoüelle en 1797, Georges Foulon prêtre constitutionnel nommé à Moon en 1791, membre de la

municipalité, tint les fonctions de maître d’école en 1798 (1). Parti comme prêtre à Saint-Jean de Savigny

en 1802, nous retrouvons comme maître d’école en 1804 et 1806 Aimé Lefèvre âgé de 20 ans, fils de

Firmin Lefèvre, ancien maire de Moon de 1792 à 1794 (1). Ensuite Aimé Lefèvre s’est établi comme

cultivateur à Moon. Au début de 1804, Jean Cavelande âgé de 22 ans fut mentionné comme maître

d’école (1). Il était le fils de François Cavelande un proche et voisin de Germain Lagoüelle au village la Croix de Moon. A son baptême en 1782, son parrain et sa marraine étaient les seigneurs de Moon.

Dans la première moitié du XIXe siècle, à partir de 1817, des instituteurs furent nommés régulièrement

à Moon.

L’ordonnance royale de 1816 organisa l’école primaire dans chaque commune. Des comités

cantonaux de l’instruction publique furent créés pour surveiller les écoles afin de veiller au maintien

de l’ordre des mœurs et de l’enseignement religieux. Le comité de l’instruction publique du canton de

Saint-Clair fut constitué de 7 membres : le juge de paix, 3 maires et 3 curés dont le doyen curé de Saint-Clair. L’une de leurs préoccupations premières fut de recruter des instituteurs.

Liste des instituteurs à Moon au XIXe siècle (7)

1817 à 1819

Pierre Gourdier, âgé de 26 ans

1819 à 1826

Léonord Poullain âgé de 18 ans, originaire de Saint-Aubin des Losques, fils de cultivateur, il se maria en janvier 1822 à Moon avec Victoire Lepingard, fille de

Guillaume Lepingard cultivateur. Ils eurent à Moon 2 filles Cécile en 1824 et

Léontine en 1826. Ils s’installèrent à Longueville (14) en octobre 1826.

1826 à 1837

Jean Baptiste Gislet âgé de 20 ans, originaire de Baudre, fils de laboureur, était marié à Sophie Gislet. Le samedi 23 janvier 1836, à l’école de Moon, Mr Gislet reçut son diplôme des mains de l’Inspecteur des écoles primaires du canton de Saint-Clair, Mr Simon, en présence du maire, du curé, du comité local d’instruction primaire et des conseillers invités afin d’assurer une solennité. Soumis à l’autorisation provisoire d’exercer les fonctions d’instituteur, Mr Gislet avait suivi en juillet – août 1834 les cours de perfectionnement de l’école normale ouverte à Saint-Lô en 1832 pour obtenir le titre et les compétences requises (3). Mr Gislet décéda à Moon en juillet 1837 à l’âge de 31 ans (1).

De 1826 à 1830 une institutrice fut aussi payée par la commune (2 écoles). Mlle Lecrosnier exerça cette fonction au moins en 1831-32 (3).

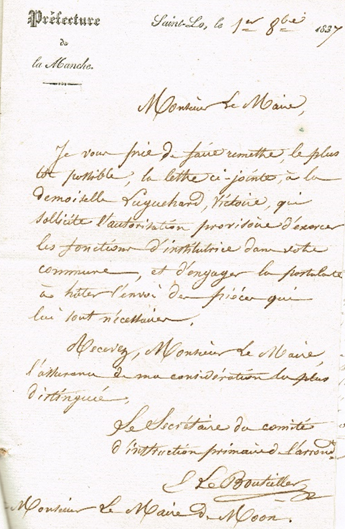

Mlle Victoire Enguehard exerça cette fonction au moins en 1837-41 (3).

Mlle Gosselin exerça cette fonction au moins en 1841-42 (3). En 1843 fut construit la nouvelle école qui abrita une seule classe, mixte.

1837 à 1851

Jean Robin âgé de 20 ans, fils de cultivateur originaire du Mesnil-Vigot, se maria à Moon en 1839 avec Jeanne Castel, fille de la veuve Castel aubergiste et propriétaire du local de l’école (les parents s’étaient plaint dans le passé, en 1834, que le local était trop proche d’une auberge (3)). Ils eurent 2 filles Colombe en 1840, Léonie en 1847, et 1 fils Nestor en 1848.

Il reçut son diplôme le mercredi 6 juin 1838 à 10 h du matin, à la fin de sa première année scolaire, des mains du Juge de paix inspecteur des écoles primaires du canton, en présence du maire et du comité local d’instruction (3).

Il fut le premier instituteur à entrer dans la nouvelle maison école en 1843. Mais en février 1851 il fut révoqué par le Recteur de l’Académie malgré les protestations du conseil municipal de Moon. Le Recteur justifia sa décision au motif « ses intérêts (ceux du sieur Robin) aussi bien que son devoir lui prescrivaient de ne pas donner de publicité à son affaire » (3). De quelle affaire s’agissait-il ?

Adolphe Lebasnier, bachelier en lettres, le remplaça provisoirement (3). Le préfet proposa pour la rentrée de 1851 à la municipalité de choisir un instituteur public sur la liste d’admissibilité de l’Ecole normale créée en 1833. Mr Joubert l’instituteur public retenu par le conseil, déclina en juin 1851 le poste, refusant de partager la maison avec la salle commune de la mairie et réclamant la totalité du jardin légumier (6).

1851 à1856

Victor Cousin âgé de 24 ans, marié à Adèle Coquerel, ils eurent en 1855 une

fille à Moon nommée Eléonore.

1856 à 1867

François Boursin âgé de 33 ans, marié en 1857 à Madeleine Duval, ils eurent une fille Lucile en 1857

En 1862 s’ouvrit l’école des filles située près de l‘église avec Mademoiselle Aimée Renard pour institutrice.

1867 à 1869

Ludovic Tison âgé de 26 ans

1869 à 1898

Edouard Tiphaine âgé de 27 ans, fils de cultivateur à Hauteville sur mer, marié

à Victoire Lecardonnel, il devint instituteur en 1860 et fut nommé à Moon en

1869 à l’école des garçons. Ils eurent à Moon 2 fils Eugène en 1874 et Maxime

en 1879. Il s’intégra à Moon, y fut secrétaire de mairie et devint adjoint.

Son

fils Eugène qui obtint le certificat d’aptitude d’enseignement agricole dans les

écoles primaires supérieures fut nommé à Sartilly en 1899 comme instituteur

adjoint (la tombe d’Eugène, décédé en 1927, directeur de l’école de Torigni,

existe encore au cimetière de Moon).

1898 à 1919

Léopold Gautier né à Tribehou en 1963, fils de cultivateur.

Ecole spéciale des filles à partir de 1862: institutrices

De 1862 au début des années 1880 (après 1882) : Mademoiselle Aimée Renard (7), née le 26 novembre

1829 à Courson (14), décédée à Moon le 19 janvier 1918, âgée de 89 ans.

Des années 1880 (après 1882) à 1894 : Madame veuve Beauquet (7)

En 1894 : Marguerite Sénéchal (7), née en 1872 à Saint-Lô, elle décéda à Cherbourg en 1949.

Comment les instituteurs étaient-ils recrutés au XIXe siècle ?

Nous constatons la jeunesse des premiers instituteurs recrutés à Moon. Quelques-uns s’y ancrèrent

plusieurs années, deux s’y marièrent avec des jeunes femmes originaires de Moon et quatre ont vu

naître leurs enfants à Moon. La majorité était des fils de cultivateurs comme Léonord Poullain, Jean Baptiste Gislet, Jean Robin, Edouard Tiphaine ou Léopold Gautier. Cette origine sociale se confirmait d’ailleurs à l’échelle du département de la Manche où 37 % des instituteurs venaient d’un milieu

cultivateur, un département rural au XIXe siècle (8).

Au lendemain de 1815 c’était le comité cantonal de Saint-Clair qui recrutait l’instituteur, ce dernier

devait être agréé par le Recteur de l’Académie qui lui délivrait un brevet de capacité après un examen.

Le troisième degré : l’instituteur savait lire, écrire et chiffrer.

Le second degré : il maîtrisait l’orthographe, la calligraphie, le calcul

Le troisième degré : il connaissait la grammaire, l’arithmétique, la géographie et l’arpentage.

la loi Guizot de 1833, une instruction primaire instituée pour les communes de plus de 500 habitants

La loi Guizot demanda à partir de 1833 à chaque commune de plus de 500 habitants de faire face aux obligations prévues par la loi scolaire, soit de procurer un local et d’assurer un traitement fixe à l’instituteur.

Les instituteurs de l’école publique purent être formés dans des écoles normales départementales, celle de Saint-Lô avait été fondée un an avant la loi en 1832. Les instituteurs publics furent privilégiés pour les recrutements. Les candidats devaient avoir 16 ans et suivre une formation de deux ans à l’issue desquelles il leur était délivré un certificat d’aptitude.

Le préfet de la Manche rappela dans son instruction du 22 juin 1836 que les cours de perfectionnement à l’école normale pour les instituteurs en exercice avaient lieu tous les ans en juillet-août, « ceux qui ont une autorisation provisoire, exercent provisoirement, ceux qui ont encore des connaissances à acquérir doivent les suivre sinon les autorisations ne seront pas renouvelées ».

Mr Gislet instituteur de Moon avaient suivi ces cours en été 1834 et son diplôme lui fut remis le 23 janvier 1836 à Moon par l’Inspecteur des écoles primaires du canton le confirmant ainsi dans ses fonctions. Mr Robin installé en 1837 à Moon, reçut ce diplôme le mercredi matin 6 juin 1838 à l’école de Moon en présence du comité local de surveillance (3).

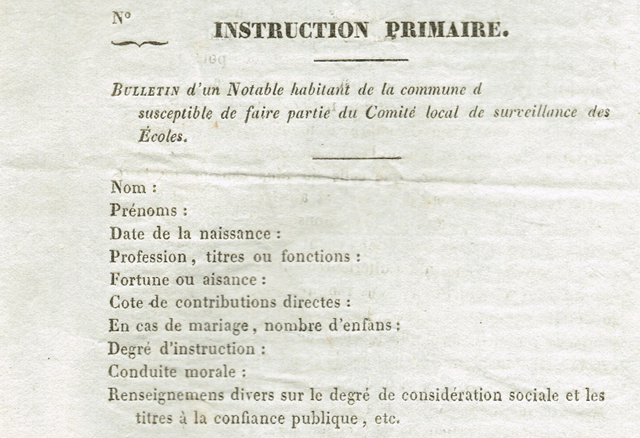

L’enseignement et la moralité de l’instituteur restaient fortement soumis à la surveillance du maire et du curé de la commune. Le Comité de surveillance local créé auprès de chaque école communale par la loi de 1833, dont les membres étaient le maire qui présidait, le curé et 3 habitants notables délivrait le certificat de moralité et de bonne conduite de l’instituteur nécessaire pour enseigner.

Le maire devait remplir cette notice individuelle (6) pour proposer les notables choisis afin d’être agréés par le comité d’arrondissement d’instruction primaire institué à Saint-Lô (instruction du préfet du 13 novembre 1833).

Ainsi en 1840-42 furent agréés Mrs André Foucher, Jean De La Lande et Jean Le Vieux, conseillers municipaux, des cultivateurs appartenant à de vieilles familles de Moon (3).

En 1850 le conseil municipal « considérait que l’instruction étant un puissant moyen de moralisation … il est bon et utile d’en favoriser le développement » (6) (contexte de la loi de 1850 sur l’instruction des filles).

La condition de l’instituteur restait bien modeste en ce XIXe siècle

Au début du XIXe siècle, il était payé par les parents des enfants présents et logé par la commune. Il touchait bien rarement une indemnité de la commune. A Moon, il dut attendre 1824 pour toucher une indemnité annuelle de 100 francs puis 150 francs en 1830, 200 francs en 1834, traitement minimal fixé par la loi Guizot de 1833 auquel s’ajoutaient 50 francs pour les frais d’entretien de la maison d’école.Le traitement se monta à 250 francs en 1843 et 300 francs en 1845 avec désormais un logement correct dans la nouvelle école construite et ouverte en 1843 (6). Les instituteurs dressèrent également les actes de l’Etat-civil communal à partir de 1825. Le premier fut Léonord Poullain. Pour quelle rémunération ?

A ce traitement s’ajoutait la rémunération mensuelle versée par les parents, 80 centimes par enfant présent à Moon en 1843, soit 190 francs annuels selon le préfet pour un effectif de 35 élèves garçons de Moon (3).

Au total, l’instituteur de Moon en 1843 avait un revenu annuel de 440 francs auquel s’ajoutaient la production du jardin légumier et un logement, fournis par la commune, complétés par les 50 francs versés par la commune pour l’entretien de l’école et logement. A titre de comparaison les gages annuels d’un journalier agricole nourri, étaient de 250 francs en 1834 dans l’Ouest (source : salaires au XIXe siècle d’Emile Chevalier – 1887). La condition de l’instituteur restait bien modeste. A Moon, il fut à partir de 1843 installé dans un bâtiment neuf plus confortable.

Une école non obligatoire, une école payante

Les parents des enfants payants versaient à l’instituteur la rétribution mensuelle par enfant. En 1830, à Moon, les parents versaient une rétribution scolaire de 60 centimes par mois pour un niveau allant jusqu’à la seule écriture, et 80 centimes pour un niveau allant jusqu’à l’écriture et le calcul (6).

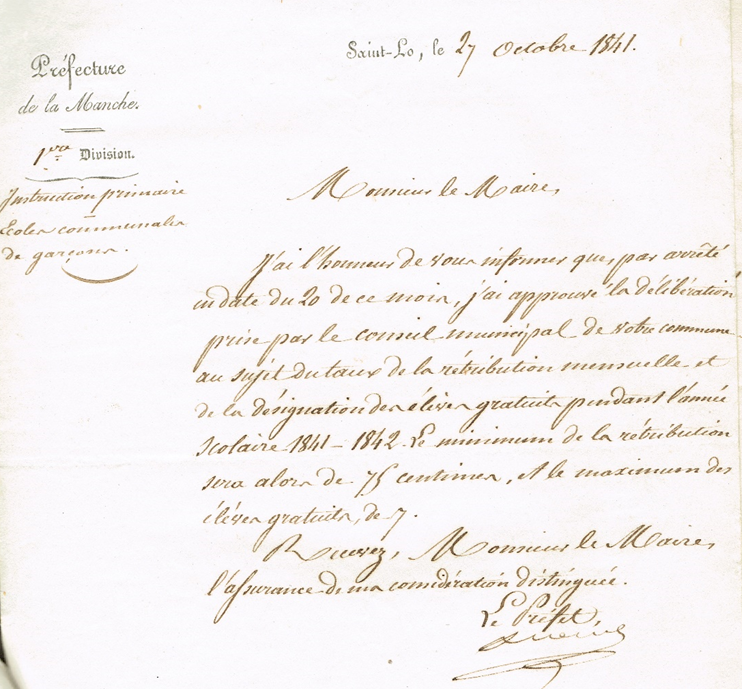

En 1841 le taux de la rétribution mensuelle fixé par le conseil de Moon fut de 75 centimes par enfant. Cette somme pour un effectif de 35 garçons, produirait une rémunération de 180 francs par an pour l’instituteur. Le préfet estimait dans son arrêt du 31 août 1842 qu’il fallait la porter à 80 centimes, soit une somme annuelle de 190 francs pour l’instituteur versée par les parents à laquelle s’ajoutait son traitement annuel de 250 francs versés par la commune (3).

En 1843, le Comité supérieur d’arrondissement de Saint-Lô estimait qu’une rémunération mensuelle d’un franc, vus les services des instituteurs, se justifiait. Or le conseil municipal, dans sa délibération du 8 octobre 1843, souhaitait en rester à 80 centimes pour l’année scolaire 1843-44, en raison « une classe nombreuse (à Moon) qui se trouve dans un état de médiocrité si voisin de l’indigence, qu’elle n’est guère dans l’état d’acquitter la rétribution mensuelle due à l’instituteur et surtout une rétribution d’un franc (par enfant) ». En compensation le conseil proposait de porter le nombre d’élèves à recevoir gratuitement, de 7 à 10 et d’accorder à l’instituteur à titre d’indemnité une somme de 50 francs prise sur le budget (son traitement annuel versé par la commune était de 250 francs en 1843. Cette délibération fut contestée par le préfet dans sa réponse du 19 octobre 1843 (3).

En 1849, dans sa circulaire du 28 septembre, le préfet fixait le taux minimum de rétribution mensuelle à 1 franc pour l’école des garçons.

Une rémunération mensuelle versée en argent par les parents, recommandée après 1833

Pour la rétribution mensuelle versée par les parents, la loi de 1833 tenta de mettre fin à l’usage ancien de la rémunération en denrées par les parents. Dans son courrier du 25 juillet 1836, le préfet précisait au maire de Moon que pour la rétribution mensuelle des enfants :

« … le paiement en denrées n’était qu’une exception temporaire … la faculté de faire avec les parents de ses élèves des arrangements (reposait) … que d’un commun accord … elle n’était pas destinée à se prolonger indéfiniment ». Le préfet insistait sur ce dernier point « le respect dû à la loi exige, Monsieur le Maire, que vous fassiez cesser cet abus et je vous prie de bien vouloir m’en faire connaître la cause en ce qui concerne votre commune. A cette occasion, je ne vous laisserai pas ignorer qu’un instituteur se placerait dans une position très répréhensible si au lieu de la soumission aux lois dont il doit donner l’exemple à ses élèves, il leur enseignait à les enfreindre et portait l’oubli de ses devoirs jusqu’à ne pas craindre de confirmer par sa signature une pareille infraction. Je désire Monsieur le Maire que vous m’adressiez votre réponse avant le premier du mois d’août prochain » (3).

Quant aux parents « indigents » qui souhaitaient envoyer leur enfant à l’école, des mesures furent prises en ce sens par l’Etat. Pour l’année scolaire 1841-42, 7 garçons pouvaient être admis à l’école de Moon, la collectivité se substituant aux parents en versant une contribution mensuelle de 75 centimes à l’instituteur. En 1843, le préfet enjoignit la mairie de Moon d’admettre 10 enfants de parents indigents pour l’année 1843-44, puis 13 admissions gratuites en 1850-51 (3).

Enfin, pour être admis, le préfet rappela également dans sa circulaire du 4 octobre 1837 adressée aux maires qu’il « prescrit à tout instituteur de n’admettre aucun enfant dans son école s’il n’est pas constaté … que cet enfant a été vacciné ou qu’il a eu la petite vérole (variole) », « une formalité souvent enfreinte » (3).

Quels enseignements à l’école publique communale après 1833 ?

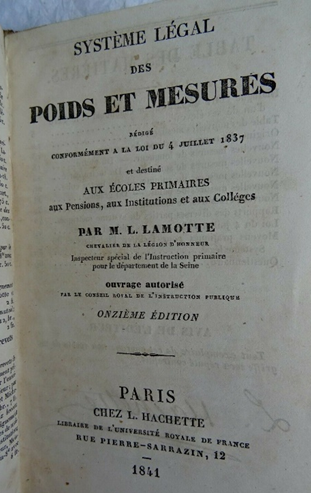

Selon la loi Guizot de 1833, l’instituteur devait enseigner la morale, la religion, la lecture, l’écriture, le calcul, le système légal des poids et mesures, les éléments de la langue française.

L’histoire et la géographie de la France ne devinrent obligatoires qu’en 1867, afin d’enraciner l’idée de la Nation française auprès des jeunes français.

Depuis la Révolution française de 1789 :

Les mètres avaient remplacé les aunes, pieds, toises et autres lieues pour les longueurs.

Les litres, celles des pintes, boisseaux, setiers pour les volumes.

Les grammes, celles des livres, onces, gros pour les poids.

Les ares, celles des acres, vergées, arpents et autres pour les surfaces.

Les anciennes mesures variaient selon les régions et même entre nos petits pays comme le Bessin et le Saint-Lois.

Le Comité d’Instruction primaire de l’arrondissement de St-Lô (séance du 14 décembre 1837) avait arrêté la liste d’ouvrages autorisés à être employés dans les écoles publiques de son ressort par les instituteurs (5).

Mr l’Inspecteur primaire dans sa lettre adressée au maire de Moon le 26 janvier 1841, mettait à disposition pour les enfants indigents fréquentant l’école des garçons 14 exemplaires des livres suivants devant servir de support à l’enseignement. Ces livres étaient à retirer chez Mr Rousseau libraire à Saint-Lô par la mairie (3).

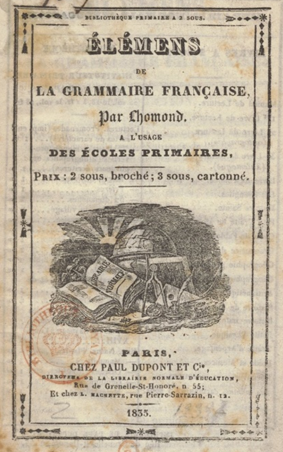

- Grammaire française de Lhomond revue par Peigné

- Poids et mesures par Seigey

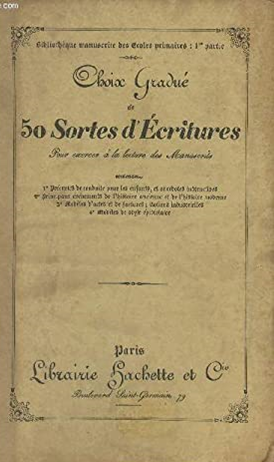

- Choix gradué de 50 sortes d’écritures, première série, pour exercer les enfants à la lecture.

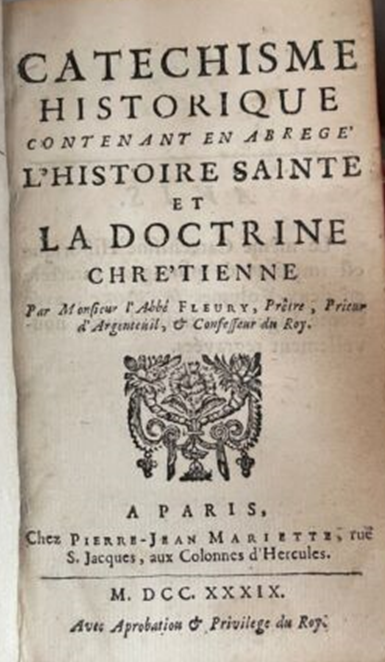

- Doctrine chrétienne de Lhomond

Charles François Lhomond (1727-1794) était un enseignant et ecclésiastique de l’université de Paris. Dans la préface de sa grammaire, il définissait sa pédagogie ainsi : « Quand on parle à des enfants … il est surtout important de ne pas leur présenter plusieurs objets à la fois : il faut, pour ainsi dire, faire entrer leur esprit les idées une à une comme on introduit une liqueur goutte à goutte dans un vase dont l’embouchure est étroite ; si vous versez trop en même temps la liqueur se répand et rien n’entre dans le vase ». Pour la grammaire, il explique en introduction : « la grammaire est l’art de parler et d’écrire correctement. Pour parler et écrire on emploie des mots, les mots sont composés de lettres. Il y a deux sortes de lettres les voyelles et les consonnes.

En 1849, le conseil refusa de financer une bibliothèque municipale « vus les fonds financiers

insuffisants et que la population est très disséminée, la bibliothèque serait peu … fréquentée » (6).

Si le certificat de fin d’études primaire n’existait pas dans ces années 1830, chaque année un concours public entre les élèves des écoles primaires du canton de Saint-Clair avait lieu comme en 1835, le 6 août. Le Comité d’instruction primaire de l’arrondissement en mai 1836 invitait l’instituteur à y conduire les élèves qui étaient en état de concourir. « Des distinctions et récompenses étaient accordées pour mettre en valeur les efforts de l’instruction » (3). Les instituteurs y étaient fortement encouragés, car ces éléments étaient pris en compte dans leur carrière.

Un enseignement religieux en école publique

Dans son règlement des écoles primaires du 12 janvier 1836, le Conseil Royal de l’instruction publique (5)arrêtait qu’ » au commencement de chaque classe, les élèves se mettent à genoux et le maître fait réciter les prières d’usage. La classe se termine par la prière (article 11). La classe du matin commençait à 9 heures finissait à 11h 30, celle du soir durait de 1 heure à 3 heures et demie en hiver, soit de novembre à février. En été de 9 h à midi le matin et de 2 h à 4 h le soir (article 6). « Deux fois la semaine, les élèves réciteront des leçons de catéchisme ; la veille des dimanches et fêtes ils réciteront l’évangile du jour suivant (article 20). »

Pour cette instruction religieuse et morale, l’instituteur devait bien sûr s’appuyer sur des ouvrages autorisés.

A Moon, en 1832, était utilisé le catéchisme historique de Fleury, la commune avait reçu 2 exemplaires de l’Inspecteur pour les enfants indigents. Claude Fleury (1640-1723) avait été sous-précepteur des petits-fils de Louis XIV puis confesseur de Louis XV. En 1841, la mairie reçut 14 exemplaires de la doctrine chrétienne de Lhomond.

Le Conseil royal avait arrêté en 1836 dans son article 24 que « les modèles d’écriture … ne devront contenir que des préceptes de religion, de morale ou des traits d’histoire ».

Enfin l’instituteur pour avoir l’autorisation d’enseigner, devait présenter un certificat de de bonne conduite et de moralité, délivré par le conseil local de surveillance présidé par le maire et dont le curé était membre de droit.

A combien d’élèves s’adressait l’instituteur?

En décembre 1843, un chiffre nous était donné par le préfet qui citait un effectif de 35 élèves à l’école publique de Moon, pour une commune de 730 habitants (3). La rentrée scolaire se faisait seulement le 1er octobre. A la belle saison, pendant les travaux agricoles, la fréquentation chutait fortement.

En 1842 le conseil de Moon avait estimé le chiffre de scolarisables « à 65 enfants des 2 sexes de 6 à 13 ans dont 1 dixième ne fréquente aucune école » mais qu’il « n’a pas les moyens d’avoir deux écoles «. Par conséquent « il était préférable de mieux rémunérer l’instituteur » que de payer deux instituteurs (6).

Pour la construction de la classe unique mixte en 1843, le conseil municipal avait prévu une classe pour 50 élèves avec 10 tables de 2.70m et 10 bancs. Une estrade, un tableau noir, une craie blanche, un registre d’inscription étaient le cadre obligatoire selon le règlement des écoles primaires de janvier 1836 (articles2,3 et 5). Également « des tableaux de lecture et de calcul seront collés sur des planches et autour desquels se grouperont les élèves de même force » (article 21) (5)

Un enseignement pour les filles encore discuté dans la première moitié du XIXe siècle à Moon

Une municipalité qui se refusait en 1830 à soutenir une école pour les filles à Moon

De 1826 à 1830 une institutrice était établie à Moon, mais en novembre 1830 la commune jugea ne pas avoir les moyens de maintenir 2 écoles et supprima le traitement de l’institutrice (80 francs annuels, l’instituteur avait 150 francs) et d’en revenir à une seule école.

Le conseil arrêta dans sa séance du 14 novembre 1830 « l’institutrice aura la liberté d’enseigner dans la commune de Moon autant qu’elle le voudra mais n’ayant aucune ressource propre à y être affectée, il ne lui sera payé aucun traitement ni logement » (6). Mademoiselle Le Crosnier, institutrice, réclama en 1832 auprès du maire que Moon assura le fonctionnement d’une école pour les filles. La préfecture suivit et décida en mai 1833 de porter une somme de 50 francs sur le budget de la commune pour le traitement de l’institutrice en estimant qu’une institutrice paraissait nécessaire à Moon (3).

En octobre 1837, Mademoiselle Victoire Enguehard sollicitait l’autorisation provisoire d’exercer les fonctions d’institutrice auprès des services de la Préfecture, autorisation qu’elle obtint, et fut renouvelée en mars 1838 jusqu’en janvier 1839 vus « les bons témoignages et les pièces régulières produites » (3) et la préfecture s’enquit en août 1839 sur l’entretien de l’école primaire communale de filles.

Mais en avril 1840, le samedi 25 avril à 11 heures, Mademoiselle Enguehard fut convoquée au parquet de la Préfecture car elle continuait d’exercer sans l’autorisation et sans brevet (3).

En 1841 et 1842 ce fut Mademoiselle Gosselin qui fut autorisée à assurer les fonctions d’institutrice à Moon. La Préfecture rappela au maire en été 1841 que les filles peuvent être admises à la gratuité (3).

L’école communale construite en 1843, prévue pour 50 élèves, permit alors de mener une instruction publique dans le cadre d’une seule école, une classe unique mixte.

La loi Falloux de 1850 institua le principe d’une école des filles obligatoire dans les communes de plus de 800 habitants. Moon approchait ce chiffre (720 h) surtout que l’ouverture en 1858 de la gare de Lison allait être un facteur de dynamisme démographique. Le conseil municipal avait considéré, à partir de 1852, qu’« une institutrice est indispensable pour l’instruction des petites filles » (6). Restait à trouver les financements et les aides pour le logement école, le mobilier scolaire et le traitement de l’institutrice.

L’école spéciale des filles créée en 1862

Lors de sa séance du 8 février 1861 (6), La commune inscrivit dans le futur budget, une somme de 365

francs pour le traitement annuel de l’institutrice et porta son choix sur un logement situé près du

presbytère appartenant au baron de Moon, Monsieur Gustave de Baupte. Après la visite et l’accord de

l’Inspecteur de l’instruction publique, le conseil décida lors de sa séance du 10 novembre 1861 d’en

faire l’acquisition pour une somme de 1 500 francs à payer à Monsieur de Baupte sur 6 ans avec un

intérêt annuel de 5%.

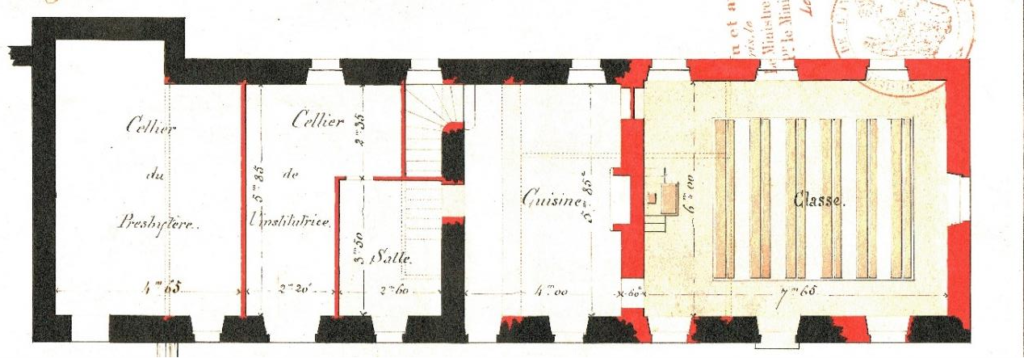

Pour transformer ce bâtiment en logement école, concept de l’époque qui associait la salle de cours

avec le logement de l’instituteur et un jardin légumier, des travaux très urgents s’avéraient nécessaires.

Le devis établi début 1862 par Monsieur Didier, architecte à Saint-Lô, se montait à 4 000 francs de

travaux (4). Les travaux s’étalèrent sur 4 ans pour arriver finalement à un coût de 9 316 francs selon le

rapport de l’architecte d’août 1866.

La salle du logement destinée au cours, qui faisait 32.20 m2 dut être agrandie à 42.45 m2 norme

nécessaire selon l’Inspecteur de l’instruction publique, si le conseil voulait bénéficier d’une subvention

de l’Etat et du Département ; la conséquence fut un surcout de 800 francs. Le plancher de la classe fut posé sur des madriers en sapin rouge sans poutre. Pour fermer la cour de l’école, du jardin du

presbytère, un mur fut construit en1866. Une pompe fut installée également.

Plan en 1862 de l’architecte Mr Didier du rez-de-chaussée de l’école des filles (4)

Quant au logement de l’école, l’institutrice disposait d’une cuisine, d’une salle, et à l’étage d’une

chambre dont le plancher fut refait et d’un grenier accessibles par un escalier neuf, ce dernier situé

dans le cellier. La couverture en chaume du logement jugée trop vieille fut remplacée par une

couverture en ardoises. Face aux dépenses, la commune abandonna l’idée d’une surélévation et de

mansardes ainsi que l’idée d’un frontispice du pavillon.

L’école des filles : à gauche le cellier du presbytère, puis le cellier de l’école – à droite le logement et la classe

Mademoiselle Renard avait pris ses fonctions à la rentrée de 1862 et y demeura jusque dans les années 1880 avec sa mère à charge.

L’école normale des institutrices ne fut fondée dans la Manche qu’en 1886 à

Coutances. Auparavant la formation se faisait auprès de congrégations religieuses comme celle du Sacré Cœur à Coutances. Faire réciter la prière, apprendre le catéchisme, surveiller et accompagner les enfants à l’église, relevaient des tâches de l’institutrice.

Jusqu’aux années 1890, le mariage d’une institutrice passait pour scandaleux dans la Manche. On lui interdisait même d’exercer. Après 1900, le mariage se développa, notamment entre instituteurs et institutrices publics. En 1897 une institutrice sur six dans la Manche était mariée, en 1903 une sur quatre (8).

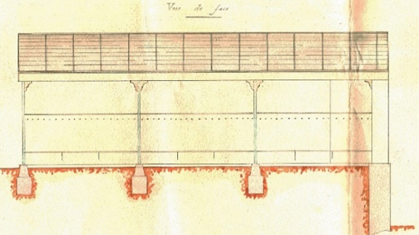

Plan du préau filles prévu en 1910 (4)

Quel était le traitement des instituteurs et institutrices au milieu du XIXe siècle?

Une participation financière des parents

Cette école primaire publique n’était pas encore gratuite ni obligatoire. Les parents devaient verser

une contribution scolaire mensuelle à partir d’un seuil minimal arrêté par l’Etat (sur présence

constatée, car souvent les travaux des champs, la distance ou la maladie multipliaient l’absentéisme).

A Moon, en 1830 de 60 à 80 centimes, en 1843 1 franc, et dans les années 1860, le montant s’élevait

à 1.25 franc mensuel par enfant, ce qui assurait environ 40 % du revenu de l’instituteur.

Un traitement fixe et supplément par la commune et une subvention de l’Etat et du Département

La commune vota un traitement fixe pour l’instituteur à partir de 1824, il était de 100 francs annuels,

et elle payait le bail du local soit 60 francs. La loi Guizot fixa le montant minimum à 200 francs en 1833.

Lors de l’ouverture du nouveau bâtiment école en 1843, la commune porta le traitement à 250 francs,

auquel s’ajoutaient désormais un logement plus grand, plus salubre et le jardin légumier attenant.

Monté à 300 francs en 1845, le traitement fixe fut fixé à 400 francs au début des années 1850.

Ainsi Monsieur Cousin, instituteur, perçut à partir de 1852, 600 francs annuels qui se décomposaient

en un traitement fixe (241 francs par l’impôt communal soit 40 %), en un supplément de traitement,

l’Etat et le Département participant désormais aux traitements (191 francs soit 32 %) et en la

rétribution scolaire des parents (168 francs soit 28 %)

Un traitement encore faible

Ce traitement restait faible pour l’époque, 50 francs par mois au final. L’instituteur put le compléter

par des cours du soir donnés à des adultes illettrés. Pour ces cours, il reçut à partir de 1867 une

indemnité de 90 francs annuels versée par la commune, complétée par un dédommagement des frais

de chauffage et d’éclairage fixé à 10 francs.

Le traitement de l’instituteur ne s’améliora que dans la seconde moitié des années 1870 avec une

hausse d’un tiers de son traitement.

Quant à l’institutrice, Mademoiselle Renard, elle ne touchait que 365 francs en 1862/63, soit seulement 60 % du traitement d’un instituteur. Elle dut attendre aussi la fin des années 1870 pour voir son traitement augmenter et voir l’écart se réduire avec celui de l’instituteur, neuf cents francs en 1879 soit désormais 82 % du traitement d’un instituteur. La participation des parents passa alors à 1.50 franc par enfant par mois de présence.

Avant les lois de 1881-82 instituant l’école obligatoire, gratuite et laïque

Quelle gratuité ?

L’obligation faite aux parents de rétribuer l’instituteur écartait les enfants les plus pauvres d’un accès à l’instruction, 10 % des enfants de 6 à 13 ans ne fréquentaient aucune école en 1842 selon la municipalité, sans oublier l’absentéisme fréquent.

Face à cette question, les communes, incitées alors par l’Etat, établirent une liste annuelle des enfants d’indigents pouvant bénéficier de la gratuité de l’école. En 1830 1/3 des enfants appartenaient à des familles indigentes. Le curé et le maire arrêtaient cette liste, remise ensuite à l’instituteur. Avec la future classe mixte unique communale de 1843 dirigée par un instituteur communal, la Préfecture rappela au maire (lettre du 7 août 1841) que les filles pouvaient bénéficier également d’une admission gratuite (3).

Quel nombre à retenir ? 7 en 1842, 10 en 1843, 13 en 1850 (délibération du 3 novembre 1850 du conseil de Moon : Degouet, Langlois Victor, Flaust Aldéric, Laulier Pierre, Le Breton, Le Doyer, Le Moussu, Lunel, Massieu Nicolle, Poullain, Yon Victor, Yon Honoré), 25 en 1852, 25 garçons et 17 filles inscrits sur cette liste pour la rentrée de 1867.

A partir de cette rentrée de 1867, la commune de Moon décida de payer à l’instituteur et à l’institutrice une rétribution scolaire pour la présence gratuite de ces enfants d’indigents, 0.75 franc par mois pour un garçon et 0.50 franc par mois pour une fille (6).

Une école toujours contrôlée par l’Eglise, le livre de lecture, un livre de catéchisme

En août 1866, les instituteurs de Moon avaient été autorisés à acheter des livres pour les enfants pauvres, garçons et filles, financés par la commune et complétés par une subvention de l’Etat et la donation de 15 francs d’une bienfaitrice. 25 livres paroissiens et 25 livres catéchisme furent prévus par le conseil municipal (6). Dans sa séance du 12 novembre 1865 le conseil municipal de Moon arguait du motif suivant « que les élèves admis gratuitement aux écoles n’ont ni paroissiens, ni catéchismes, qu’un bon nombre de ces enfants sont en âge de faire leur première communion … ».Le coût total prévu s’élevait à 60 francs. Ces paroissiens et catéchismes servaient de livres supports pour l’apprentissage de la lecture, n’oublions pas que la religion et la morale chrétienne figuraient au programme.

L’illettrisme persiste, des cours pour adultes illettrés

Depuis la fin du XVIIIe siècle, les progrès de l’alphabétisation avaient été très nets. Certes des

signatures ont pu être apprises pour éviter le sentiment humiliant de voir la mention : « a déclaré ne

pas savoir signer » portée en ce cas sur l’acte de mariage. Le constat est néanmoins là, la plupart des

jeunes de Moon avaient reçu une instruction minimale à l’école de Moon.

Signatures des marié(e)s à Moon sur Elle de 1850 à 1860 (100 mariages) à partir des registres d’Etat-Civil

Cependant des cours furent donnés aux illettrés adultes, pour les garçons, depuis 1857 par Monsieur

Boursin, instituteur arrivé à Moon à la rentrée de 1856. Ces cours furent même assurés gratuitement

à partir de septembre 1864 par la bonne volonté de l’instituteur.

Une circulaire ministérielle datée de juillet 1866 allait en ce sens et prévoyait des subventions d’état pour encourager la lutte contre l’illettrisme des adultes. La commune engagée dans les frais de la construction de l’école des filles attendit la rentrée 1867 pour inscrire au budget une indemnité annuelle de 90 francs, complétée par un dédommagement des frais de chauffage et d’éclairage pour un montant de 10 francs, le tout alloué au directeur de l’école, Monsieur Tison le nouvel instituteur.

Les adultes illettrés n’étaient pas nécessairement des analphabètes car ils avaient suivi une instruction

dans leur enfance à l’école communale. Mais le fait d’avoir été plus ou moins assidu à l’école et la mise

au travail dès l’âge de 12 ans, souvent après la communion, voire avant, les avaient conduits à perdre

les rudiments d’écriture et de lecture. Toutefois l’instituteur de la commune voisine de Saint-Clair sur

Elle faisait observer que ce n’était pas nécessairement les plus démunis qui venaient suivre ces cours.

En 1881-82, la IIIième République instituait par les lois de Jules Ferry l’école obligatoire, gratuite et

laïque.

La conclusion de cette présentation de l’école de Moon montre que beaucoup d’enfants de Moon avaient déjà été alphabétisés au cours du XIXe siècle. Mais l’école devenait désormais un enjeu politique entre une Eglise très monarchiste et très présente dans l’éducation des enfants, et la jeune République encore fragile (née en 1870) qui voulait implanter l’esprit républicain.

Sources :

1)Registres paroissiaux et d’Etat-civil de Moon – Registre de catholicité de Moon (Archives départementales de la Manche)

2) Cadastre Napoléon et matrice cadastrale de Moon, archives en mairie de Moon

3)Courriers entre la préfecture et la commune (1831-51), archives en mairie de Moon.

4) Devis de l’école-mairie de 1834 et 1838, de l’école des filles de 1862, archives en mairie de Moon

5)Arrêtés et instructions du département de la Manche, arrondissement de Saint-Lô adressés à la commune de Moon, archives en mairie de Moon.

6)Registres des délibérations du conseil municipal de Moon (1828-1833, 1837-1852, 1861-1880), archives en mairie de Moon.

7)Annuaires du département de la Manche.

8)Enquête de Jacques Ozouf sur les instituteurs de la Manche et leurs associations.

Gilbert Lieurey